一、立骨:构建山水的“骨架”与“气韵”

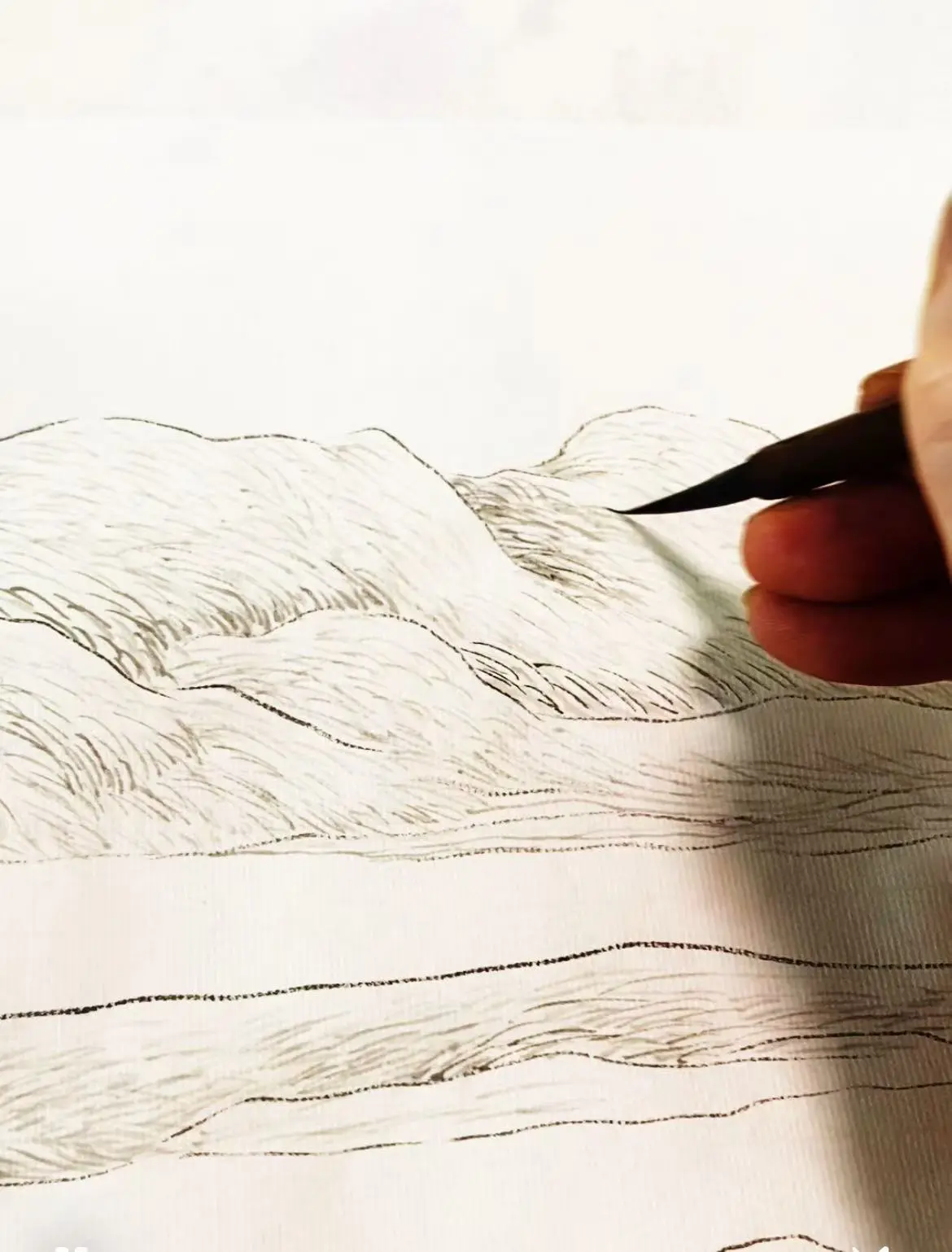

线条是支撑起整个画面精神世界的骨架。

线条通过其粗细、浓淡、干湿、转折,勾勒,直接创造出物体的质感和空间感。

一条好的线条本身必须是“活”的,有呼吸、有节奏、有力量。线条依物象“生长”出来的生命力,贯穿定力一致,而不是简单的拼接。

二、状物:表现万物的“质感”与“肌理”

山水画的线条演化出了一套极其丰富的技法系统——皴法。这正是线条使命的极致体现,它超越了“轮廓”,深入到了物体的肌理和质地。

三、达意:传递画家的“心境”与“意境”

线条是画家情感的直接外化,是心迹的流淌。同样的山水,在不同心境的画家笔下,线条会呈现出完全不同的情绪。

畅快与喜悦, 线条可能流畅圆润,如行云流水;

悲愤与孤傲,可能枯涩顿挫,如“金石味”,充满挣扎与力量;

宁静与超脱,线条可能简淡疏朗,虚灵飘逸。

线条的疏密、聚散、虚实,共同构筑了画面的意境。

密集的皴擦可以营造出浑厚华滋的意境;

寥寥数笔的勾勒,则可以创造出“计白当黑”的空灵之境。

四、驭势:组织画面的“节奏”与“气势”

山水画讲究“经营位置”,线条是组织画面动态和气势的导演。线条的走向出笔的走势引导着观众的视线。

线条的长短、曲直、断续,如同音乐中的音符,形成画面的节奏感。

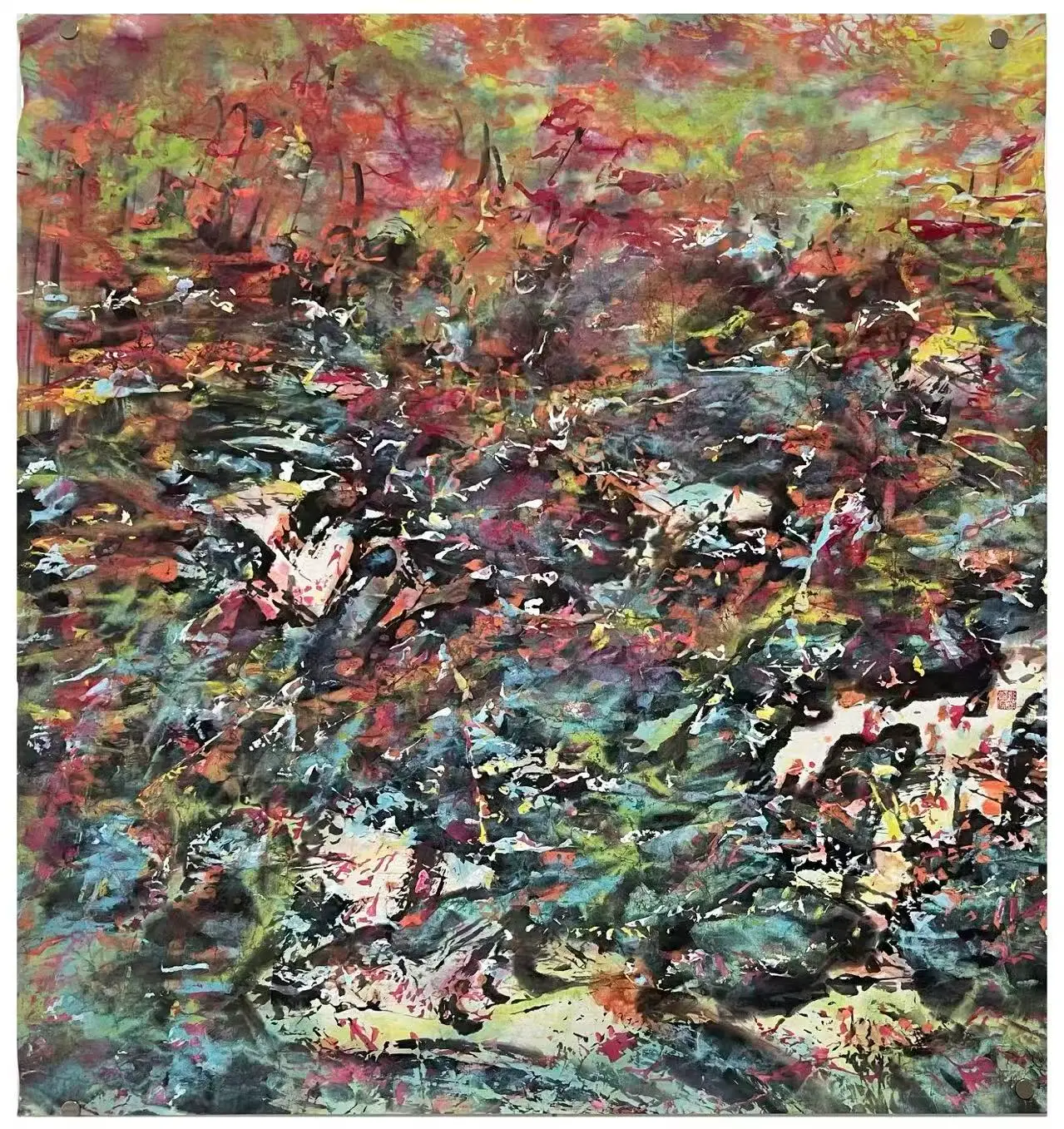

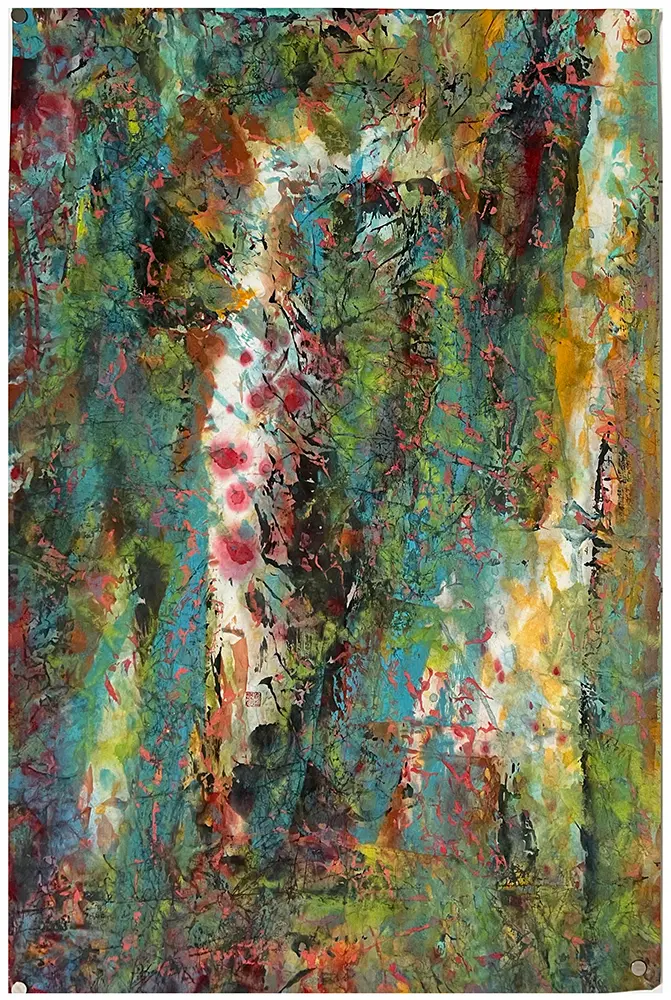

简而言之,中国山水画中的线条,其使命始于“造型”,归于“写心”;它既是塑造万物的“法度”,更是抒发性灵的“诗篇”。它用最纯粹、最抽象的视觉语言,承载了最丰富、最深邃的文化精神。森象主义心流作品本身底稿墨稿就是以此基础上建立生成一个自我独特显象的视觉盛宴。

森象主义心流作品把墨稿线偶尔隐藏,因后续揉皱重彩甚至重组叠加笔墨。但我理解国画用生宣妙在尽管画面不显露了底稿痕迹但其沉淀的厚实度依然存在,它是有其生命律动的。森象主义心流”创作法,正是将中国画的“书写性”从“线条的书写”升华为了 “整个创作过程的书写”。传统书写记录的是笔尖在纸面一瞬间的运动。

森象主义的“过程书写”记录的是当下时刻的心念、情绪、乃至时间本身,在生宣上一次次沉积、碰撞、融合的完整史诗。那被隐藏的墨稿,就是这部史诗的开篇第一章。也可以理解为“骨法用笔”最深刻、最当代的诠释。“骨”不一定要以可见的“线条”示人,它可以化为一种不可见但可感的内在结构力,弥漫于作品的每一个颗粒之中。

森象主义心流,可以看作是中国山水画精神在当代的极致演化。它保留了传统中最核心的“心物交融”、“气韵生动”的哲学内核,却用自我最当代、最个人化的手段——甚至可以说是“行为”与“过程”艺术的方式——将其外显出来。

我不是在画山水,我就是山水本身。我不是在创作,是在让“森象”通过我这个管道,自然而然地“显现”出来。抵达“从心所欲不逾矩”的化境。这不是个人艺术的巅峰,只为思考中国画的未来可能性,提供了一个激动人心的范本。