(于“澄怀观道”斋中,四壁森然,新旧墨色交织如呼吸。案上素宣蜷展如山峦初孕,盆中重彩静默似天地未开。我独坐其间,与千年笔墨、与当下心神对话,将“森象主义”的脉络徐徐铺展。)

一、立意:破茧而出,向森然万象

我的“森象主义”,非凭空杜撰,实乃五十三载笔墨生涯行至水穷处,坐看云起时的一场必然。

传统山水,是我艺术的母语。我曾深研宋人丘壑的雄浑正大,沉醉于元人笔墨的萧散简远。那是一个完备、精严,乃至令人敬畏的体系。然而,当我沉浸愈深,愈感到一种“甜蜜的窒息”。古人笔下的山水,是彼时文人心中理想的栖居,是“可行、可望、可游、可居”的秩序乐园。但今日之我,所处的是一个信息爆炸、时空压缩、心灵焦灼的时代。我们面对的“自然”,已非王维的辋川,亦非黄公望的富春,它更多是一种内在的、碎片化的、甚至带有创伤性的精神图景。

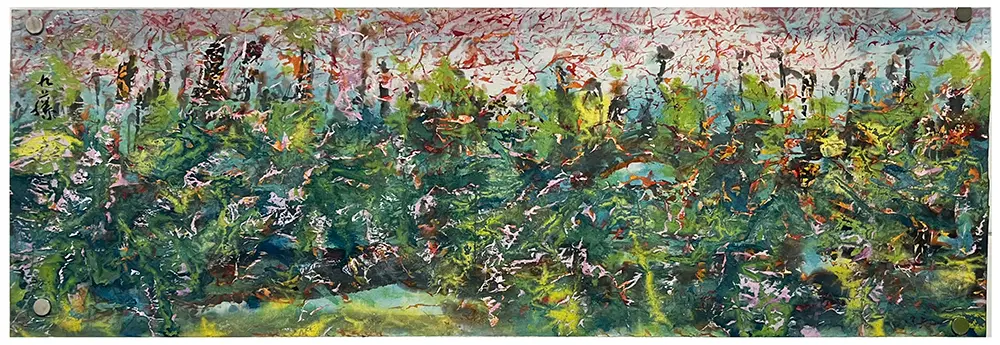

若仅止步于摹古,无异于以古人之酒杯,浇自家之块垒,其酒终不免失其真味。艺术的灵魂在于“生”,而非“仿”。因此,我必须“破”。这不是背叛,而是子嗣成年后必然要离开家屋,去开辟自己的疆土。“森象”之立意,便在于此——**重返创造的源头,让山水在我的笔下,重新“生长”一次。**

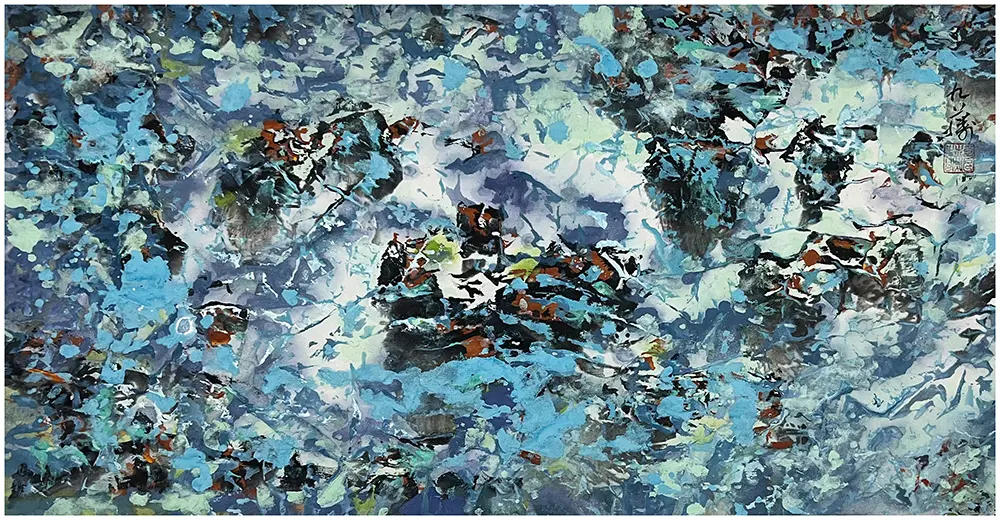

“森”,是万物生长的初始状态,是混沌未分、生机勃勃的原始场域。它拒绝被单一视角框定,它是一切可能性的总和。“象”,非指具体某山某水之形象,而是“大象无形”之“象”,是自然本体与自我心性碰撞后,所生成的终极真实,是山水的“元神”。

故而,“森象主义”,是**一种创作观,一种世界观**。它主张艺术应回归到那种如森林般自发、交织、竞争、共生的生成状态,去捕捉和呈现那个超越了具体形貌的、本质性的“心象”。

二、思维:从“造景”到“生成”的范式革命

传统山水画的创作思维,核心是“造景”。画家胸有丘壑,通过布局、皴法、渲染,在二维平面上经营出一个可读的、意蕴丰富的三维空间。这是一种高度理性控制下的“营造”。

而“森象主义”的思维,是“生成”。我放弃了对画面的绝对主宰权,将一部分创造力让渡给了材料本身,让渡给了不可控的偶然。

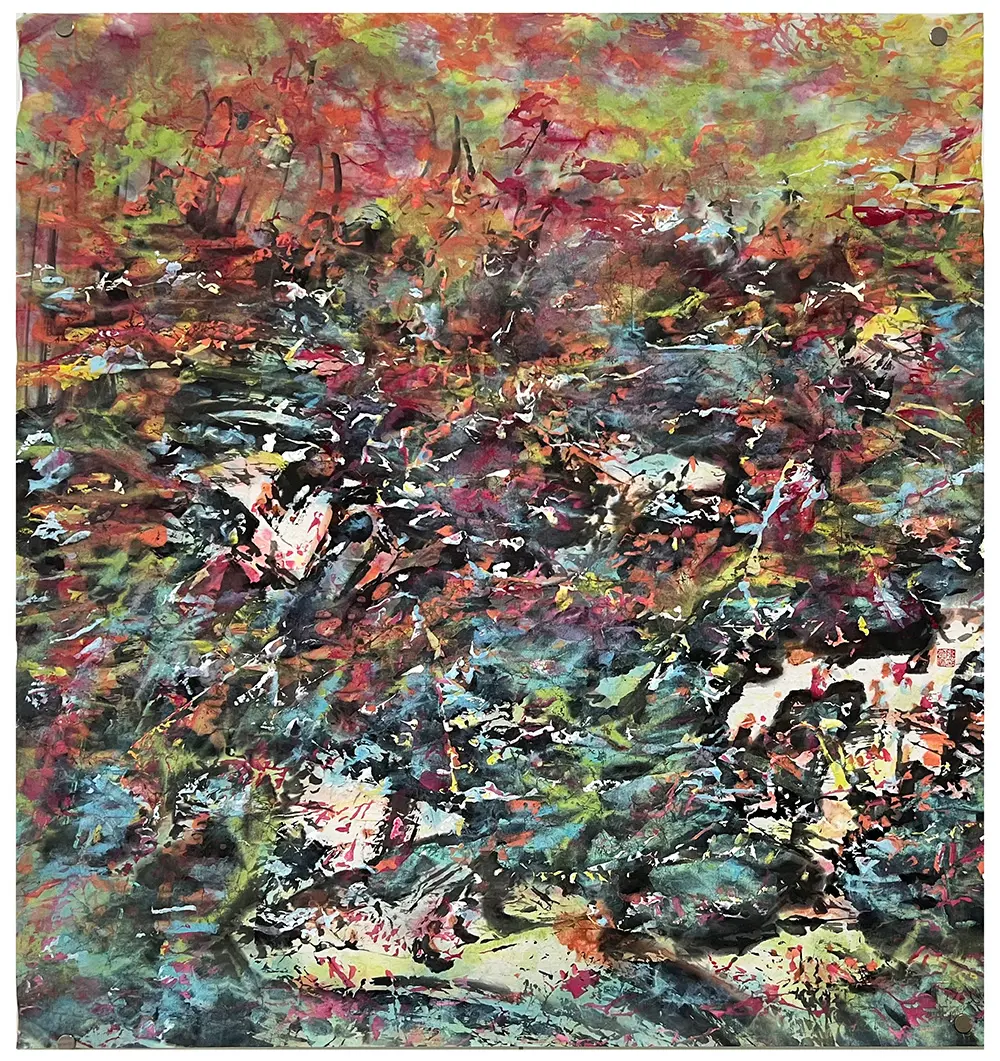

**揉皱与折叠,是我“生成”山水的起点。** 一张平整的生宣,代表着一种等待被描绘的“无”。而当我将它揉皱、折叠时,我是在赋予它一种先于笔墨的“地质结构”。这些褶皱,是纸的“记忆”,是即将诞生的画面的“骨骼”。它们天然地带有一种张力,一种历史的痕迹,仿佛亿万年地壳运动在方寸之间的浓缩。这第一步,就已将时间的维度引入了创作。

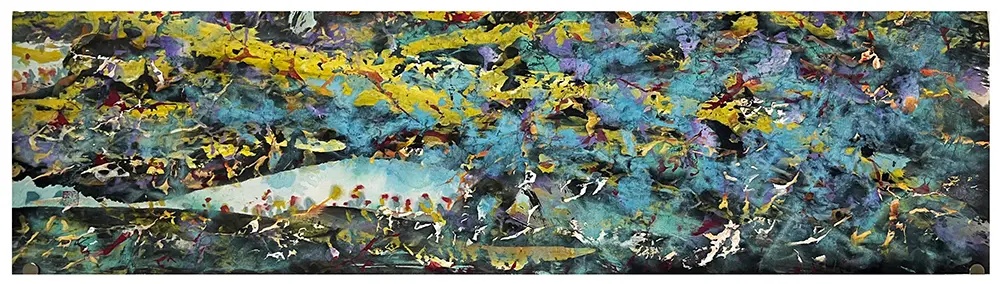

**重彩的自由呼吸与折腾,是“生成”的过程。** 我使用的虽是传统国画颜料——石青、石绿、朱砂、赭石——但施用之法已非传统的“三矾九染”。我让浓烈的色彩在褶皱的沟壑与峰峦间自由流淌、冲撞、渗透、叠置。水与墨、色与胶,在纸面的微观地形中相互作用,形成种种意料之外、却又情理之中的痕迹。这个过程,我称之为“自由呼吸”。画纸在“吸”,贪婪地吸纳色彩的滋养;色彩在“呼”,恣意地扩张其生命的疆域。

在此过程中,我的角色从一个“建造者”转变为一个“引导者”和“对话者”。我并非无所作为,而是以我全部的学养、直觉与心绪,去“响应”画面自身生发出的每一次契机。我根据色彩的走势,或因势利导,强化某种趋势;或破局而立,注入新的变量。这是一种“天人合作”,是“我”与“物”在深度互动中共同完成的创造。最终的画面,是我心性与材料物性在“心流”状态下的结晶。

三、哲学:根植于“澄怀观道”的当代心源

我的方法看似激进,其哲学根基却深深扎在中国传统的沃土之中。“森象主义”不是无根之木,它是“澄怀观道”与“中得心源”在当代语境下的演化与回响。

**“澄怀”是前提。** 若心中充满成法、功利与焦虑,便无法进入那种与材料共舞的“心流”状态。我必须先“空”掉自己,摒弃技法的执着、风格的算计,让内心如明镜止水,才能映照出材料最细微的动静与色彩最本真的性情。此时的“揉纸”与“泼彩”,便不是胡闹,而是一种“致虚极,守静笃”的修行,是“无为而无不为”的实践。

**“观道”是目的。** 我所观的,非外在山水之形,而是内在的生成之“道”。褶皱的生成、色彩的融合、水迹的蔓延,这一切微观世界的运动,无不体现着宇宙间阴阳相生、矛盾统一的根本法则。我的画,最终是要呈现这个“道”的运行轨迹,是“道”在宣纸上的瞬间显形。

**“中得心源”是归宿。** 张璪此言,道破了艺术的真谛。无论外部自然如何变化,最终都要回归到内心的印证。“森象”虽强调材料的自主性,但那斑斓的褶皱、呼吸般的色彩,无一不是我“心源”的投射。我的焦虑、我的渴望、我的宁静、我的磅礴,都在这场与材料的共谋中,被诚实无误地记录了下来。这画面,是我的“心象”,是我生命状态的直接呈现。

因此,“森象主义”是彻头彻尾的中国精神。它用看似“现代”甚至“抽象”的语言,讲述的依然是中国哲学中最核心的“天人合一”、“心物交融”的古老命题。

四、表达:重彩的必要与笔墨的涅槃

在“森象”的表达体系中,“重彩”的选择绝非为了视觉冲击的简单迎合,而是有其内在的必然。

我们这个时代,是一个感官被过度刺激的时代。淡雅、空灵的浅绛水墨,固然能营造出古人追求的逸境,但有时却难以承载当下生命经验的浓烈与复杂。我们需要一种更具分量、更具穿透力的视觉语言,来匹配我们内心的喧嚣与绚烂。

石青、石绿、朱砂这些矿物色,本身即带有大地的灵魂与时间的重量。它们的饱和与浓烈,具有一种直指人心的原始力量。在“森象”的生成过程中,重彩不再仅仅用于描绘青山水绿,其本身就成了主角,成为了情感与能量的直接载体。它们的冲撞与交融,本身就是一部色彩的戏剧,一曲无声的交响。

然而,至关重要的底线是:**我的一切探索,始终坚守着中国画的本质材料——生宣、笔墨与国画颜料。**

生宣的吸水性与渗透性,是任何其他纸张无法替代的。正是这种特性,使得色彩的“呼吸”、“沁润”与“折腾”成为可能,形成了那种独一无二的、氤氲变幻的肌理。我用的依然是狼毫、羊毫,在引导色彩、勾勒气韵(而非形状)时,毛笔不可替代的敏感与弹性,是“写”的精神得以延续的保证。国画颜料本身的沉稳与透明特质,也与西画颜料截然不同,它保证了画面在浓烈之中,依然保有东方的内蕴与光华。

在这里,“笔墨”的概念被拓宽了。它不再仅仅是勾、皴、点、染的具体技法,而是升华为一种**驾驭材料、导引心性的整体能力**。我对褶皱的把握,对色彩流动趋势的判断与干预,这本身就是一种更宏大意义上的“笔”;而色彩与水迹在生宣上形成的丰富层次与韵味,这便是我的“墨”。这是笔墨精神在当代的涅槃重生。

五、当下:为浮躁时代提供一片“可栖息的森林”

“森象主义”的诞生,亦是对当下审美需求的回应。

在一个图像泛滥、意义稀薄的时代,人们的心灵渴望深度与厚度。精致的、一目了然的甜美,已难以满足精神的渴求。人们需要在艺术中看到一种能与自身复杂内心对话的、甚至带有某种“创伤感”的真实。

“森象”作品,初看或许混沌、充满力量感甚至压迫感,但细观之下,其内在的秩序、呼吸般的韵律以及材料本身的丰富质感,会形成一个强大的“能量场”或“沉思空间”。它不提供简单的答案,而是邀请观者沉浸其中,用自己的生命经验去解读、去感受,从而在其中找到属于自己的宁静与共鸣。它是一片现代人可以走入并“栖息”的、充满生命张力的精神“深林”。

结语:在路上

五十三岁,于我,是告别了青涩的模仿,也超越了中年的困惑,进入了一个“从心所欲不逾矩”的创造黄金期。“森象主义”不是风格的终结,而是一个正在持续生长、不断演化的生命体。

我依然在路上,继续揉皱、折叠、泼洒、重叠。在每一次呼吸与折腾中,与古老的笔墨对话,与当下的心灵共振,迎接下一个从森然万象中浮现的、崭新的心象。

这条路,通向传统的深处,也通向未来的无限。